これ鬼便利なので使って下さい!

カズオです🔥

わずか2日で、ソフトバンクの時価総額が 約5兆円 消えた。

エヌビディアも、パランティアも、AIの旗手と呼ばれた銘柄が軒並み急落。

「AIバブル、ついに崩壊か?」そんな声が、世界中のマーケットを駆け巡っている。

1月5日、日経平均は一時 2,400ポイント超の下落 。 終値でも1,284ポイント(-2.5%)下げました。

ソフトバンクは1日で 約3.5〜4.9兆円の時価総額を失い 、株価は10%以上下落。

エヌビディア(NVIDIA)も前日比-1.75%。 パランティア(Palantir)は決算が予想を大きく上回ったのに、株価は8%下落しました。

カズオ

カズオ焦った人も多いのではないでしょうか?

AI関連株の過熱感に冷や水が浴びせられ、

半導体関連も含め、まるで「AIバブルの終焉」を告げるような相場となりました。

実は、私が運営している株関連のブログやYouTubeでも、

「AI株って駄目なの??」

みたいな声が増えているんですね。

でも、ちょっと待ってください。

決算が良かったのに株価が下がる って、おかしくないですか?

AIバブル崩壊とは違う

実はここに、今回の急落の”本質”が隠れています。

なぜ「良い決算」で株価が下がったのか

パランティアの決算内容は圧倒的でした。

- 売上高:11.8億ドル(予想10.9億ドル)

- 一応比成長率: 63%

- 1株利益:0.21ドル(予想0.17ドル)

普通なら、これだけ良い数字が出れば株価は上がるはず。

でも下がった。

理由は単純です。

「フォワードP/Eレシオ244倍」という異常なバリュエーション

つまり、どれだけ業績が良くても、

“期待のハードルが高すぎた”んです。

どういうことか?

- 直近まで「AIなら何でも上がる」「株価は無限に上がる」という過熱(ハイプ)が広がっていた。

- 短期的には投資家の急激な売り、パニックによる「熱狂の撤退」で日経平均も大きく下げた。

現状を見るとこんなイメージ。

直近まで市場は、「AIなら何でも上がる」という幻想に支配されていました。

多くの投資家が、技術の中身よりも「AI」という言葉にお金を投じていたわけです。

結果として、業績や実態を伴わない企業まで過大評価され、

その“期待のハードル”があまりにも高くなりすぎていた。

これはビットコインなどの仮想通貨でもよくある話です。

実際にAI関連や半導体株は、技術革新や成長ストーリーへの期待で短期間に異常な高騰を続けましたが、これは実際の企業業績とかけ離れた「期待先行の過熱状態」だったのです。

そこに米中規制や金利動向などが加わると利益確定売りやリスク回避が一斉に起こるということです。

結論、“期待のハードルが高すぎた”分だけ急落も大きくなったということでしょう。

「崩壊」ではなく“正常化”

今回の急落は、AIだけの話ではありません。

半導体、ハイテク、米ナスダック、日本株…すべてが一斉に下がっています。

つまりこれは、AIバブルの崩壊ではなく、世界的な「熱狂のリセット」です。

投資家心理が一時的に冷めたように見えますが、

実際には“本物だけが残る健全な調整局面”に入ったとも言えます。

特にAI関連株は、業績や技術の裏付けがある企業と、

「AIっぽい」と話題先行で上がっていた企業が混在していた状態でした。

このタイミングで、市場全体が整理されていく

まさに“健全化の第一歩”と考えて良いでしょう。

私が見ている限り、今回の下落で面白い動きが出ています。

それは、 「本物のAI企業」と「AIっぽい企業」の選別が始まった こと。

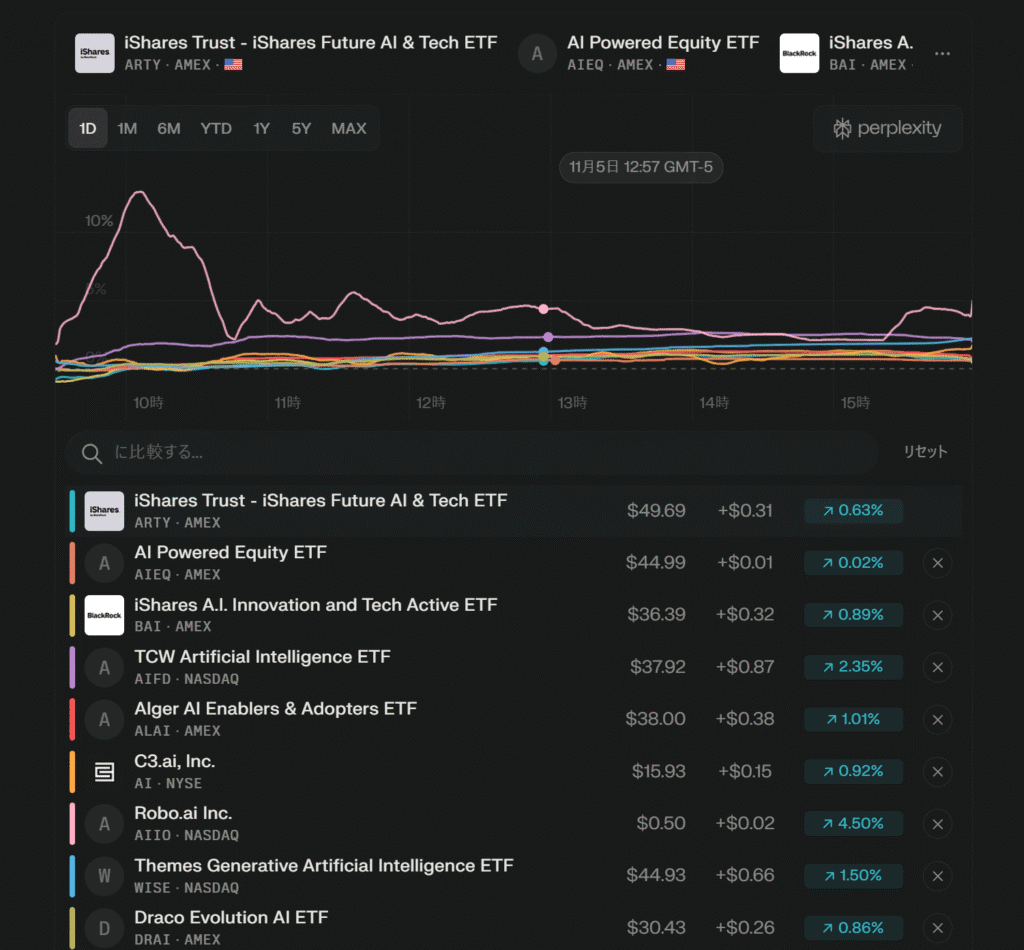

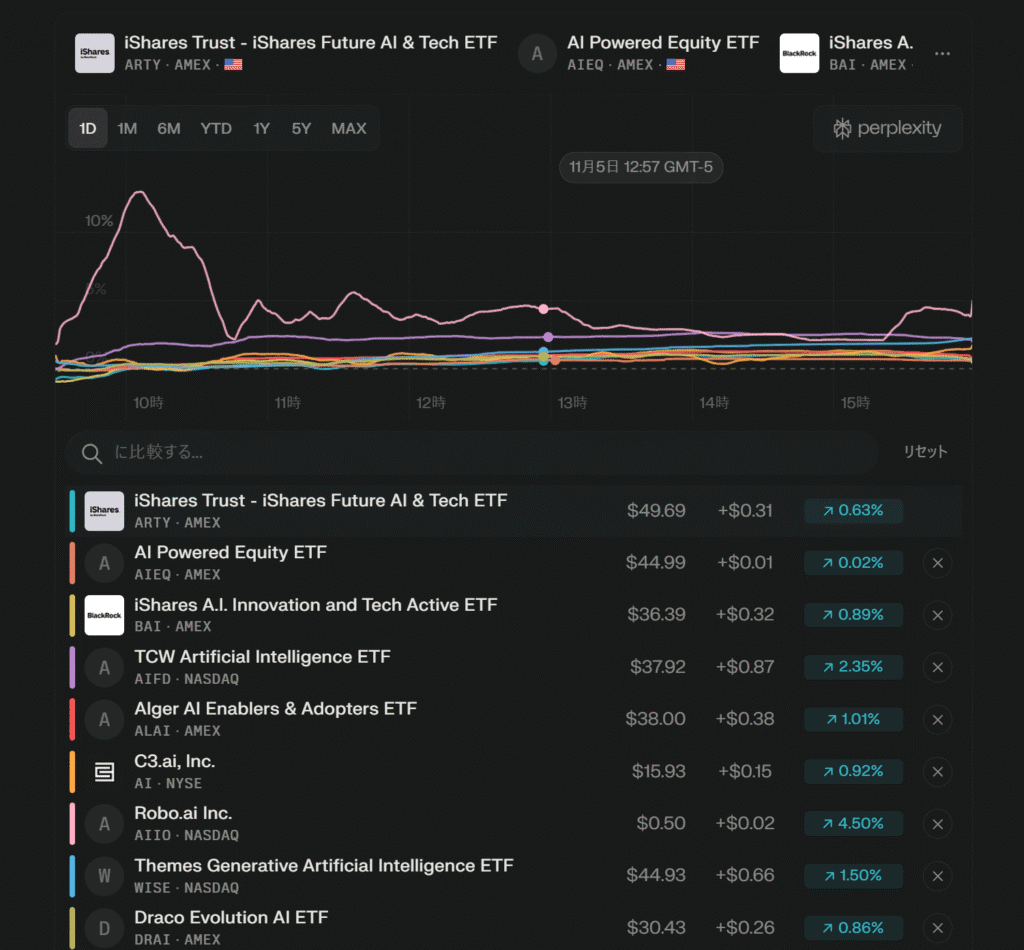

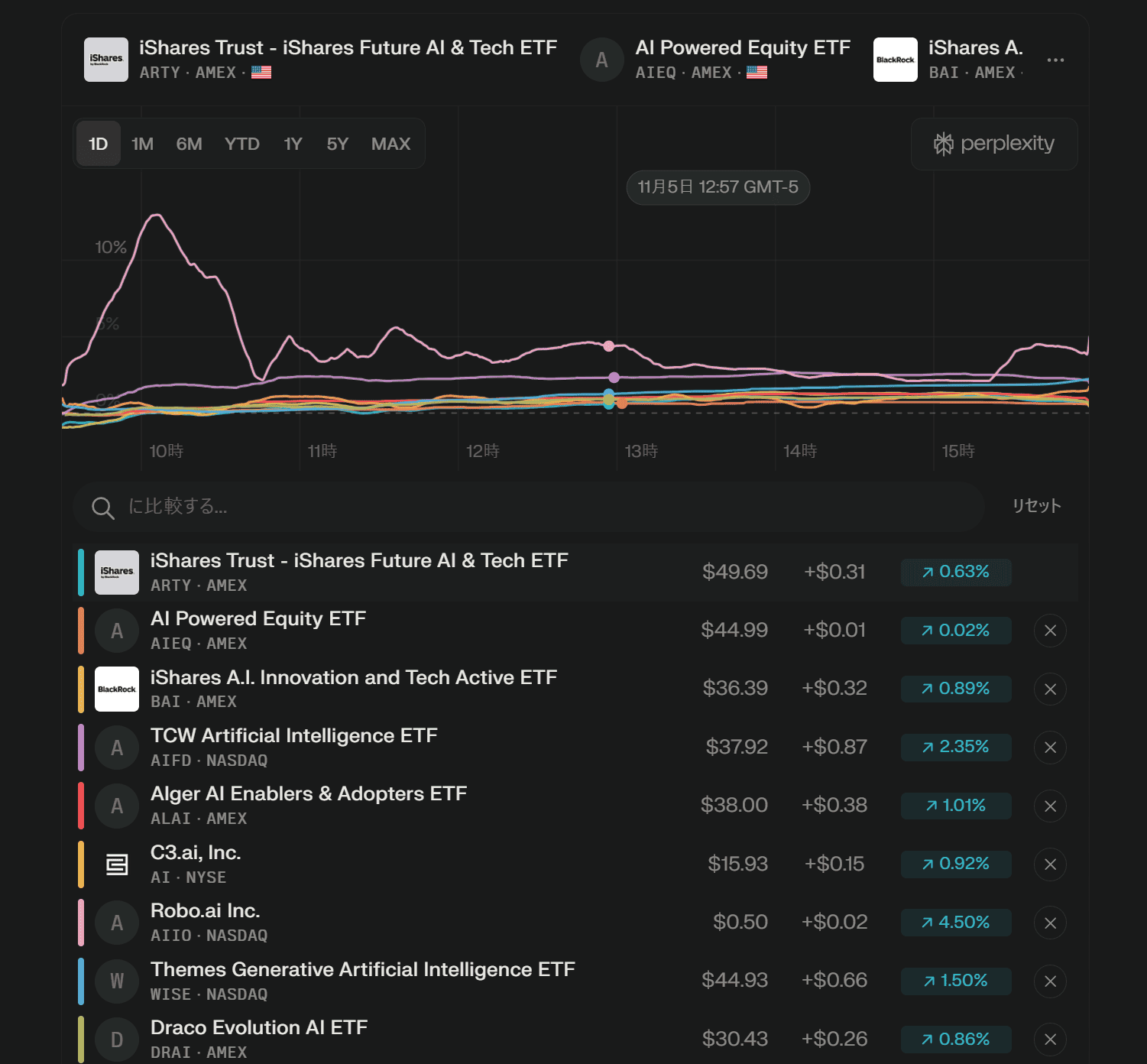

11月5日、米国市場では

- Google(Alphabet):+2.4%上昇

- AMD:+2.5%上昇

- Nasdaq総合指数:+0.65%

- S&P500:+0.37%

一方で、極端に高い評価を受けていた銘柄は下落。

つまり市場は、「適正価格で取引されている優良AI企業」を選び始めたんです。

じゃあ、私たちはどう判断すべきか?

ここで重要なのは、「AIバブル崩壊」という言葉に踊らされないことです。

実際のデータを見れば、状況は明確です。

市場が示している3つのシグナル

AI市場そのものは成長を続けている

- 2025年の世界AI市場:3,794億ドル(前年比+35.9%)

- 2030年までに:1兆8,110億ドル規模に成長予定

- ゴールドマン・サックス予測:AIが世界GDPに7兆ドル(7%)を追加

技術革新は止まっていません。

11月5日の市場動向を見ると

- 極端なバリュエーション(P/E 200倍超) → 下落

- 適正な評価(P/E 30〜50倍程度) → 上昇または維持

つまり、「AI」という言葉だけで上がる時代は終わったということ。

11月6日、日経平均は+1.25%反発

これは「バブル崩壊後の絶望」ではなく、「調整後の健全な買い戻し」を意味しています。

この状況で「情報に流される人」の典型的な行動

正直に言うと、今回のような急落があると、 多くの人が同じパターンで動きます。

やりがちな失敗パターン

- 「AIバブル崩壊」という見出しを見て慌てて売る → 底値で手放して損失確定

- 「もう終わった」と判断して学習をやめる→ 回復局面で完全に乗り遅れる

- 他人の失敗談を聞いて安心する→ 「やらなくて正解だった」と思い込むが、実は何もプラスになっていない

これは、仮想通貨でも株でも、ビジネスでも共通する現象です。

情報を”受け取る側”にいる限り、常に養分になる

では、どう動くべきか?

冷静に考えてみてください。

「これはあなたでも100%大丈夫です」そんな情報は、どこにも存在しません。

私も投資初心者のころは、 価格が落ちると不安になり、高騰すると調子に乗る… この繰り返しでした。

でも、そういう思考はすぐに変えられます。

重要なのは、「情報を信じる側」から「情報を使う側」に回ること

今回の急落から学べる3つのこと

1. 過熱は必ず冷める

どんな技術も、最初は過大評価され、その後適正な評価に落ち着きます。

今回の調整は、その正常なプロセスです。

2. 本物だけが残る

GoogleやAMDが上昇したように、実力のある企業は選別の中でも評価される

逆に、話題先行だった企業は淘汰されます。

3. 市場の混乱は学びのチャンス

今回のような動きを理解できれば、次に同じことが起きたとき、冷静に判断できます。

つまり、今は絶好の”実践教材”なんです。

つまり、どういうことか?

今回の急落を整理すると:

- AIバブルは崩壊してない → 過大評価が修正されただけ

- 本物のAI企業は依然として成長中 → GoogleやAMDは上昇

- AI市場は2030年までに約180兆円規模に成長予定

- 選別の時代が始まった → 適正価格の優良企業が選ばれる

市場は既に回復の兆しを見せています。

でも、ここで大事なのは、「株価の上下」ではなく、「自分がどう判断するか」です。

今後の注目ポイント

では、ここから先はどうなるのか?

専門家が注目しているのは、以下の3つです:

1. NVIDIAの11月19日決算発表

→ AI投資ブームが持続可能かを判断する試金石

2. FRBの12月利下げ決定(確率65%)

→ 金融政策の方向性が市場心理に影響

3. 第4四半期決算の方向性

→ AI企業の実力が明らかになる

これらの結果次第で、「一時的な調整」なのか、「より深い修正の始まり」なのかが決まります🔥

結論

AIバブルは崩壊していません。

むしろ、本物だけが残る”健全化”のフェーズに入っただけです。

過熱が冷めた今だからこそ、冷静に市場を見極められる絶好のタイミングと言えるでしょう。

ではまた別の記事でお会いしましょう👍

コメント